В России теперь извиняются не только перед Кадыровым: спустя много недель гости «голой вечеринки» продолжают каяться самыми разными способами, в том числе ездить в оккупированные регионы Украины. Все популярнее становятся публичные покаяния и самокритика — прямо как в Советском Союзе. Эта практика зародилась в конце 1920-х и сначала была своего рода социальным лифтом, а потом превратилась в последнюю возможность сохранить себе жизнь во время репрессий времен Большого террора.

Содержание

Самокритика: от критики власти к покаянию за личные ошибки

Письма-извинения и автобиографии

Покаяние или донос на себя

«Раскаяния» последних лет Сталина

Самоцензура

Самокритика: от критики власти к покаянию за личные ошибки

В молодом Советском Союзе приходилось создавать публичную сферу во многом с нуля. Независимые или частично свободные от государства медиа к концу 1920-х окончательно исчезли. В ходе партийной борьбы Иосиф Сталин набирал силу, а значит, шумных дискуссий становилось все меньше. Складывалась ситуация, когда приказы отправлялись сверху вниз, а обратная связь доходила все хуже. Тогда советская власть и решила создать новую сферу публичного обсуждения. С помощью «самокритики».

Сам термин впервые прозвучал в 1927 году во время выступления Сталина на XV съезде партии: «Я думаю, товарищи, что самокритика нужна нам, как воздух, как вода. (...) Без нее, без самокритики, наша партия не могла бы двигаться вперед, она не могла бы вскрывать наши язвы, она не могла бы ликвидировать наши недостатки. А недостатков у нас много. Это надо признать открыто и честно».

Подразумевалось, что «самокритика» — скорее не покаяние за личные ошибки, а «критика начальства снизу», то есть способ позволить простым советским гражданам критиковать начальство, коллег, местные власти, не допуская при этом формирования оппозиции.

Советские граждане достаточно быстро откликнулись на такой призыв. Например, в отчете саратовской газеты «Поволжская правда» говорилось: «Участие рабочих в процессе самокритики увеличивается. Так, в июне 1928 года в редакцию поступило 890 корреспонденций, а в октябре 1928-го — 2332. Часто в обращениях рассказывали о проблемах с выплатами зарплат, выдачей пайков, нарушением трудовой дисциплины».

Юридический статус «самокритики» оставался неясен. Формально публичные обвинения и признания не имели никакой силы. Однако из-за того, что в Советском Союзе государственный аппарат все больше срастался с общественным (партийным, профсоюзным и т. д), такого рода публичные споры могли привести к реальным уголовным делам или сопоставимым с ними последствиям. Например, к лишению работы или изгнанию из рядов партии.

Публичные споры могли привести к реальным уголовным делам, лишению работы или изгнанию из рядов партии

Достаточно быстро после появления «самокритики» родился жанр публичных извинений. Ведь механизм исправления ошибок был не очевиден. Важно, что такая критика касалась далеко не первых лиц государства, а охватывала множество разных слоев общества. Например, советский писатель Юрий Перцович в 1930-е годы составлял историю Ленинградского металлургического завода, когда дочь одного из большевистских патриархов предприятия посчитала, что писатель намеренно недооценил вклад ее отца.

Сам Перцович был с этим не согласен, но понимал, что доказать свою правоту перед дочерью революционера у него, сына мелкого кустарного еврейского торговца, возможностей нет. Неоднозначное происхождение и образование делали Перцовича очень удобной мишенью для классовой критики.

В итоге он выступил с самокритикой на конференции по истории завода 1 июля 1933 года, заявив:

«Узко поняв Ленина, я показал только, как боролись друг с другом, пожирая друг друга, капиталисты. А должен я был показать, как рос и формировался в классовой борьбе с капиталистами пролетариат... Сейчас не то важно, хотел ты или не хотел ошибиться, а то, что каждая просмотренная, проскользнувшая ошибка становится объективно орудием в руках врага против нас».

Несмотря на то что Перцович неоднократно в своей речи ссылался на Владимира Ленина и своих критиков на заводе и обещал впредь действовать сугубо «по-большевистски», это его не спасло: он был исключен из партии уже на следующий день.

Так самокритика постепенно превращалась в саморазоблачение и покаяние. При этом жанровые нормы требовали от выступающих не только признавать свои ошибки, но и доказывать верность существующей идеологии.

Историк Лоренц Эррен отмечал, что в 30-е годы прошлого века в Советском Союзе на общественных судах обвиняемые при построении линии защиты всегда апеллировали к своей верности линии партии:

«Даже признавая многочисленные служебные или личные промахи, в решающем главном вопросе (о верности партии, ЦК, товарищу Сталину) сдаваться никто не собирался».

Письма-извинения и автобиографии

Еще одной формой публичного извинения, появившейся в 1930-е годы в СССР, были публичные обращения к властям: от местных чиновников до самых высокопоставленных членов партии и лично Сталина. Известные адресаты должны были выполнять роль если не «суда последней инстанции», то могущественного адвоката.

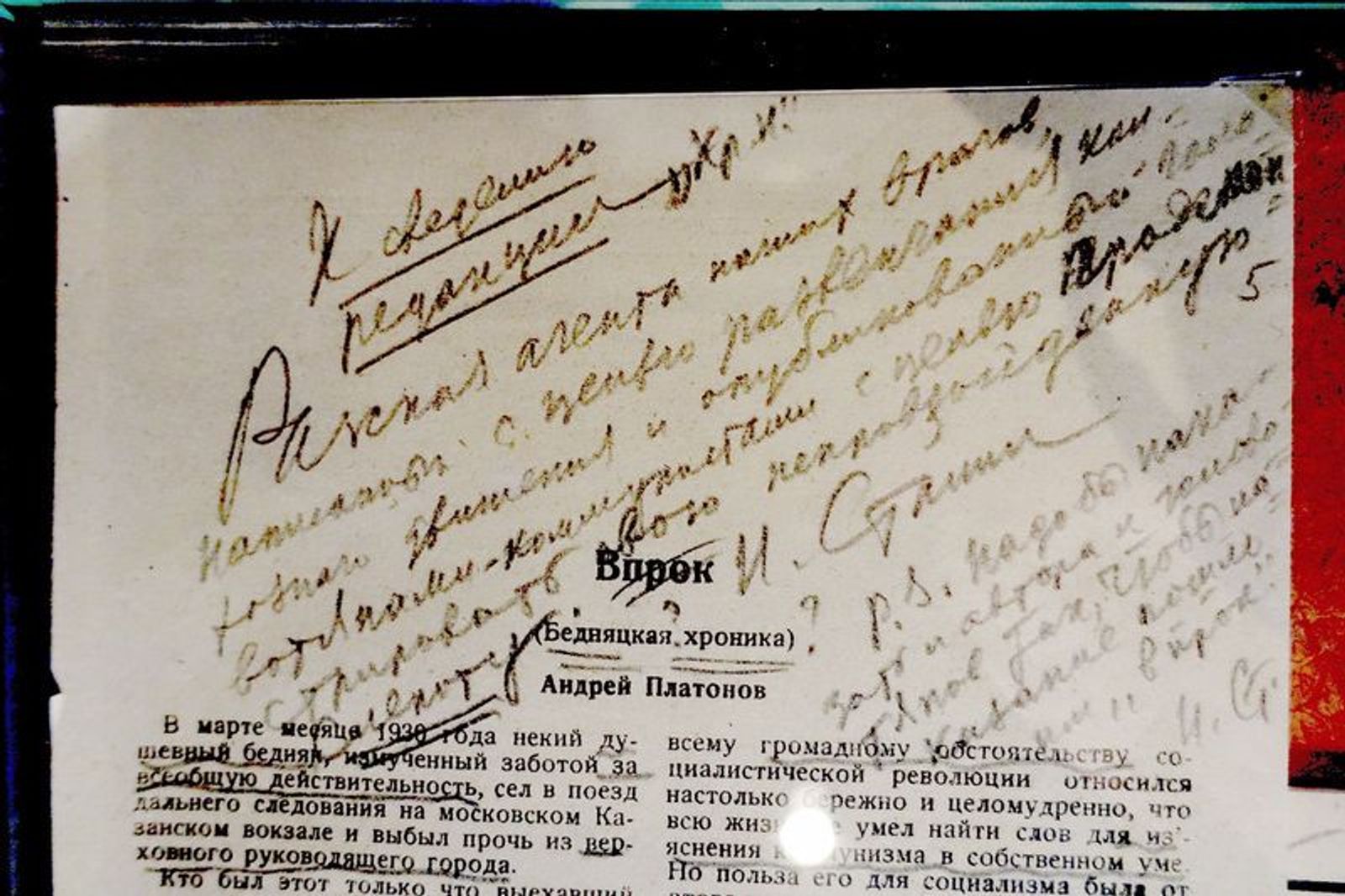

Часто просители признавали факты обвинения, но обращали внимание на несправедливую или как минимум недостаточную их оценку. Например, в ответ на критику повести «Впрок», рассказывающей о проблемах коллективизации, Андрей Платонов написал в 1931 году письмо Иосифу Сталину, где были такие слова:

«Вся моя забота — в уменьшении вреда от моей прошлой деятельности. Над этим я работаю с осени прошлого года, но теперь я должен удесятерить усилия, ибо единственный выход находится в такой работе, которая искупила бы вред от „Впрока“. Кроме этого главного дела, я напишу заявление в печать, в котором сделаю признание губительных ошибок своей литературной работы — и так, чтобы другим страшно стало, чтобы ясно было, что какое бы то ни было выступление, объективно вредящее пролетариату, есть подлость, и подлость особенно гнусная, если ее делает пролетарский человек».

Повесть Платонова «Впрок» — сатира на колхозную деревню — вызвала личный гнев Сталина и травлю писателя в прессе

Андрей Колыбалов

Петербургская поэтесса Ольга Берггольц в 1939 году, проведя год в заключении по сфабрикованному обвинению в контрреволюционном заговоре, писала в своем дневнике:

«И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что „он все знает“, что это „его вина“, — я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду».

Культуролог и исследователь сталинских репрессий Иван Шеманов отмечает и другой вид покаяния — с помощью автобиографий:

«Рабочий класс и его партия должны были привести человечество к райской жизни. С классовой точки зрения всем „непролетарским“ элементам общества часто необходимо было публично прояснить внутренние изменения, приведшие их на сторону революции, в том числе и в рамках исповеди, которую они помещали в свои автобиографии. Эти тексты нужно было зачитывать на всевозможных собраниях в моменты так называемых „чисток“ или обсуждения кандидатур».

Покаяние или донос на себя

Серия публичных судебных процессов 1936–1938 годов, известная также как Московские процессы, укрепила новый формат покаяния перед государством. Тогда под репрессии попали ближайшие соратники Ленина: Григорий Зиновьев и Лев Каменев, Карл Радек, Генрих Ягода и Николай Бухарин. Суды над врагами Иосифа Сталина были не просто публичны. Власть публиковала их стенограммы, приглашала западных журналистов, делала запись некоторых выступлений.

Конечно, то, как именно были организованы судебные процессы, — вопрос важный, но для нас важнее то, какую роль в нем играли признания своей вины и покаяния. Именно оговаривание себя подсудимыми стало основой не только для смертных приговоров, но и для продолжения репрессий.

Оговаривание себя подсудимыми стало основой не только для смертных приговоров, но и для продолжения репрессий

Иван Шеманов отмечает, что роль признания в судах 1920-х — 1950-х постоянно менялась: «Примерно до конца 20-х годов покаяние было обязательной частью вступления в партию лиц „непролетарского“ происхождения и в этом смысле помогало — это был инструмент личного развития и карьеры. К 1930-м больше подходит фраза историка Лоренца Эррена, назвавшего атмосферу, в которой жили граждане СССР, „советской рулеткой“.

На следствии во время Большого террора от наличия или отсутствия признания едва ли что-то зависело. Можно лишь с грустью предположить, что чем раньше человек подписывал признательные показания, тем меньше он подвергался физическим и моральным пыткам».

При этом роль доказательств в таких публичных судах также снижалась. В ходе Московских процессов даже у первых лиц государства возникали сомнения в решении суда и вообще в ходе разбирательства. Например, как писал в мемуарах о расстрельном приговоре Генриху Ягоде, бывшему главе НКВД, будущий генсек Никита Хрущев:

«Когда Ягоду обвиняли в том, что он предпринимал шаги, чтобы Максима Горького поскорее привести к смерти, доводы были такие: Горький любил сидеть у костра, приезжал к Ягоде, Ягода разводил большие костры с целью простудить Горького, тем самым вызвать заболевание и укоротить его жизнь. Это было немного непонятно для меня. Я тоже люблю костры и вообще не знаю таких, кто их не любит».

Менялась и функция публичного покаяния. Если «самокритика» 30-х годов давала возможность разбираться с конкретными проблемами, допуская прощение и осознание вины, то к 50-м годам многое изменилось.

Во-первых, обвиняемые все чаще «объективировали себя». То есть говорили, что осознанно не хотели вредить, но их происхождение (например, из буржуазной семьи), личные качества привели к фатальным ошибкам.

Григорий Зиновьев, приговоренный к расстрелу еще по итогам Первого московского процесса, в признательных показаниях говорил о своей роли в политической жизни так: «Я опять становился рупором антипартийных настроений. Субъективно я, конечно, не хотел вредить партии и рабочему классу. По сути же дела становился в эти годы рупором тех сил, которые хотели остановить социалистическое наступление, которые хотели сорвать социализм в СССР».

Во-вторых, признание вины предполагало не прощение, а лишь возможность не погибнуть. Николай Бухарин, приговоренный к расстрелу в 1938 году, на Третьем московском процессе, писал в прошении о помиловании: «Внутри страны, на основе сталинской конституции, развивается широкая социалистическая демократия. Великая творческая и плодоносная жизнь цветет. Дайте мне возможность хоть за тюремной решеткой принять посильное участие в этой жизни! Дайте мне — прошу и умоляю вас — вложить хоть частичку в эту жизнь!»

В этом обращении нет и намека на возможность искупления, лишь на надежду помочь тем, кому он якобы вредил.

В отличие от «самокритики», смысл которой был в улучшении системы с помощью легальной критики, «покаяния» утверждали существующий порядок, подчеркивали его достижения и победы.

«Раскаяния» последних лет Сталина

Великая Отечественная война притормозила большинство процессов над «внутренними врагами». Но в последние годы сталинского правления публичные покаяния снова вернулись. Политические кампании в советской науке и культуре проходили под именем «дискуссий»: 1947 год — «дискуссия о философии», 1948 — «дискуссия о генетике», 1950 — «дискуссия о языкознании».

Масштабная «философская дискуссия» 1947 года, на первый взгляд, имела не самый значительный повод: критику «Истории западноевропейской философии» Георгия Александрова. Ученого обвиняли, в частности, в том, что из 69 философов у 48 «нет указаний на классовые корни», книга написана »никчемным, пустым, либеральным языком буржуазного объективиста, профессора». Но самое грозное обвинение звучало так: «Смазал коренную противоположность между идеалистической диалектикой Гегеля и революционной материалистической, марксистско-ленинской диалектикой, не вскрыл классовой ограниченности диалектики Гегеля».

По этому краткому перечню обвинений можно понять, что по сути они касались не научной работы, а личности конкретного ученого, при этом одного из самых известных и признанных государством.

Сам Александров не пытался защититься, а наоборот, соглашался с обвинениями. По сути итогом дискуссии было его интеллектуальное и политическое поражение… — и пост директора Института философии Академии наук.

То есть, хотя в 1940-х для того, чтобы сломать жизнь человеку, уже не нужна была даже иллюзия народного одобрения, ритуал покаяния и самокритики до конца не потерял свою силу.

Когда Георгий Александров уже во время «борьбы с космополитизмом» стал выступать с критикой западных веяний, ему неоднократно напоминали, что и в его прошлых работах такие «прегрешения» есть. А значит, безусловным авторитетом (а следовательно, и безопасным положением) он не обладает.

В конце 1940-х годов проходила также кампания по разоблачению «безродных космополитов» и «антипатриотических групп физиков», отмечает историк Константин Томилин, но «власть имела значительно большую мотивацию овладения атомным оружием, чем проведения каких-то идеологических кампаний», поэтому некоторые ученые не признавали обвинений и в итоге были оправданы.

Власти гораздо важнее было овладеть атомным оружием, чем проводить какие-то идеологические кампании

Самоцензура

Установка на «самокритику» по сути стала официальным названием «самоцензуры». Отсутствие гарантий безопасности даже для известных деятелей науки и искусства приводило к тому, что каждый сам искал «ошибки» в своих работах, часто не дожидаясь отмашки сверху.

Например, лауреатка сталинских премий, писательница Мариэтта Шагинян, по собственному признанию, переписала 75 процентов романа «Гидроцентраль» для нового издания. Хотя и в 1930-е годы эта книга получила признание, видимо, автор не считала свою репутацию безупречной.

Самокритика в таком контексте стала выполнять новую функцию. С ее помощью переписывался советский культурный канон. Историк русской литературы Дмитрий Цыганов отмечал: «Критике подверглись ранее считавшиеся образцовыми соцреалистические тексты, зачастую отмеченные сталинскими премиями».

Пожалуй, только смерть Сталина смогла остановить маховик «самокритики» и покаяний. Конечно, практики публичного суда оставались в Советском Союзе, однако они носили все более формальный характер. Признания вины часто хватало для того, чтобы «оступившегося» простили. Историк русской литературы Валерий Отяковский отмечал, что «развитие диссидентского движения и окончательное обветшание сталинских риторических форм привели к тому, что обвиняемые могли проигнорировать самокритическую часть или вообще выступить с самооправданием».

Исследователь сталинских репрессий Иван Шеманов отмечает, что практикой публичного покаяния могли пользоваться люди, «которые хорошо владели политическим языком». Вовремя признать грехи значило получить шанс на спасение. Однако, как подчеркивает историк, «в тот момент это не давало никаких гарантий спасения — гарантии сделали бы акцию покаяния пустой, выхолостили бы до ритуала. Это произошло в СССР уже после Сталина».

Практики «самокритики» не только ветшали, но и меняли свой смысл. Если в 1930-х — 1950-х годах они приводили к уголовным делам и увольнениям, то позже постепенно превратились в трибуну для защиты репутации. Публичная сфера, которую начали создавать уже в конце 1920-х, дала возможность позднее использовать инструменты власти против нее самой. Постоянные выступления «виновных» делали нормальным факт, что у них вообще есть свой голос. А значит, и способность критиковать.